Термины «глобальное потепление» и «изменение климата» иногда используют как взаимозаменяемые, но глобальное потепление – это лишь один аспект изменения климата, который относится к долгосрочному повышению температуры планеты.

Термин «изменение климата», помимо глобального потепления, охватывает более широкий спектр процессов, происходящих на нашей планете. К ним относится повышение уровня моря, сокращение горных ледников, ускоренное таяние льда в Гренландии, Антарктике и Арктике, а также смещение периодов цветения растений. Это последствия изменений состава воздуха, вызванных главным образом сжиганием ископаемого топлива людьми, то есть выбросами углекислого газа (СО2) и других газов, удерживающих тепло в нижних слоях атмосферы.

Между глобальным похолоданием и глобальным потеплением

До 1988 года споры о влиянии СО2 на климат носили сугубо научный характер и были сосредоточены вокруг трех основных вопросов:

- Рост концентрации СО2 в атмосфере «приводит к потеплению климата» или «является следствием потепления климата»?

- Основной рост концентрации СО2 «вызван человеческой деятельностью» или «вклад человечества ничтожен»?

- Планета находится в фазе «глобального потепления» или «глобального похолодания»?

К началу XX века ученые уже знали, что климат Земли неоднократно менялся, были эпохи очень высоких температур и эпохи наступления ледников. В качестве объяснений этого предлагались и поныне предлагаются: а) колебания мощности излучения Солнца; б) изменения орбиты Земли относительно Солнца (циклы Миланковича); в) прохождения Солнечной системой облаков межзвездной пыли, задерживающей солнечное излучение; г) вулканическая активность и связанное с ней повышение концентрации СО2 в атмосфере.

В 1899 году шведский ученый Нильс Экхольм начал отстаивать в научной литературе теорию AGW, заявляя, что из-за сжигания каменного угля в промышленных масштабах концентрация CO2 в атмосфере может удвоиться, что приведет к потеплению из-за парникового эффекта. «Это, несомненно, вызвало бы очень очевидное повышение средней температуры Земли», – писал Экхольм. Он же предложил теорию терраформирования планеты: «Контролируя производство и потребление углекислоты, люди смогут регулировать будущий климат Земли и, следовательно, предотвратить наступление нового ледникового периода». Экхольм и его единомышленник Сванте Аррениус не призывали бороться с углекислотой (так тогда называли углекислый газ). Наоборот, они считали, что чем теплее, тем лучше.

Уже тогда в научном мире было согласие относительно того, что человечество находится в межледниковом периоде, поэтому надо ожидать нового наступления ледников в последующие тысячелетия (по одной из недавних оценок, – через 15 тысяч лет).

Однако вскоре эффективность CO2 в качестве поглотителя инфракрасного излучения от поверхности Земли была поставлена под сомнение. В 1900 году Кнут Ангстрем пришел к выводу, что CO2 и водяной пар поглощают инфракрасное излучение (то есть удерживают тепло) в одних и тех же областях спектра. А водяного пара в воздухе в 20–30 раз больше, чем углекислого газа.

Водяной пар действительно является частью «порочного круга». Некоторые люди ошибочно полагают, что он является причиной текущего потепления климата. На самом деле водяной пар – это своего рода константа нашей планеты. Сам по себе он не вызывает потепления. Наоборот, нагревание биосферы, вызываемое антропогенными парниковыми газами, усиливает испарение воды над океаном и сопутствующие природные явления: ураганы, ливни, наводнения.

В 1929 году Г. К. Симпсон отметил: «В настоящее время общепризнано, что изменения в содержании углекислого газа в атмосфере, даже если они и происходят, не могут оказывать заметного влияния на климат».

В 1974 году научный обозреватель британской Guardian имел все основания пугать читателей предстоящим оледенением, ссылаясь на спутниковые данные.

Но в науке (и не только в науке) действует эмпирическое правило: если есть теория, всегда найдутся те, кто ее опровергают. И со временем может оказаться, что они были правы.

После морозов 1930-х – 1940-х на Земле начался очередной цикл потепления. Малые циклы потепления и похолодания чередуются каждые 20–40 лет. К 1950-м температура по всему Северному полушарию достигла максимума с начала XX века, и у сторонников теории AGW появились весомые доводы: «посмотрите на термометр».

Особую активность развил Г. С. Каллендар, опубликовавший в 1949 году статью «Может ли углекислый газ влиять на климат?» Десять лет он публиковал в поддержку AGW убедительные статьи, получившие широкий общественный резонанс.

Год «великого перелома»

Споры о СО2 и причинах изменения климата так бы и оставались до нынешнего дня предметом научных дискуссий, не затрагивающих жизнь народов и политику правительств. Но 23 июня 1988 года администратор Института космических исследований Годдарда NASA Джеймс Хансен на слушаниях в Конгрессе США показал графики, доказывающие, что климат Земли слишком быстро теплеет, а основной причиной этого являются люди. Точнее, их промышленные предприятия и автомобили. Хансен призвал конгрессменов срочно заняться изучением проблемы, что и было сделано.

Глобальная температура демонстрирует хорошо задокументированный рост с начала XX века, особенно заметный с конца 1970-х. В среднем по всему миру с 1880 года средняя температура поверхности Земли поднялась примерно на 1°C относительно базового уровня середины XX века (1951–1980 годы). Это дополнительно к 0,15°C повышения температуры между 1750 и 1880 годами.

В этом же году при участии Организации Объединенных Наций (ООН) была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC, МГЭИК), которая стала публиковать оценочные доклады по влиянию парниковых газов на климат Земли и предлагать меры борьбы с этой опасностью. Последний Шестой оценочный доклад МГЭИК был опубликован в 2021–2022 годах.

Выступление Хансена и реакция ООН были подготовлены заблаговременно. Еще в 1985 году Международным советом по науке, Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организацией была создана Консультативная группа по парниковым газам. Все три года до создания МГЭИК в верхах США шла борьба. Агентство по охране окружающей среды США и Государственный департамент хотели, чтобы международная конвенция по парниковым газам согласовала ограничения на выбросы парниковых газов, а консервативная администрация Рональда Рейгана была обеспокоена влиянием независимых ученых и органов ООН на политику правительства. В 1988 году Рейган завершал свой последний срок на посту президента и уступил давлению.

Во время Саммита Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро, в котором участвовали представители 179 стран, была принята резолюция о всесторонней охране окружающей среды. Страны согласились принять меры для стабилизации концентрации парниковых газов. Впервые в истории человечества была провозглашена цель такого масштаба: осознанное воздействие на климат Земли, то есть терраформирование. Рассматривать все последующие события имеет смысл именно с такой позиции: удалось или не удалось объединенному человечеству реализовать грандиозный план. Но у этого плана есть и другая сторона.

Римский клуб и неизбежность выбора AGW

Выбор теории AGW правительствами ведущих стран мира стал очевидным уже после знаменитого доклада Римского клуба «Пределы роста» (The Limits to Growth) в 1972 году. Его авторы поставили своей целью определить допустимые пределы экономического и демографического роста человеческой цивилизации в условиях постепенно истощающихся природных ресурсов планеты.

Этот и последующие доклады критиковали за отсутствие реальных механизмов решения проблемы «органического роста». Решающий шаг был сделан в 1987 году в докладе Эдуарда Пестеля «За пределами роста». В нем обсуждались актуальные проблемы «органического роста» и перспективы их решения в глобальном контексте, учитывающем достижения науки и техники, включая микроэлектронику, биотехнологию, ядерную энергетику и международную обстановку. Пестель сформулировал свою программу так: «Только выработав общую точку зрения по этим фундаментальным вопросам – а сделать это должны прежде всего богатые и сильные страны, – можно найти верную стратегию перехода к органическому росту, которую и передать потом своим партнерам на подсистемном уровне. Только тогда можно будет управлять мировой системой, и управлять надежно». Доклад Пестеля был озвучен в 1987 году, а МГЭИК появилась в 1988 году.

«Надежно управлять мировой системой» могут только наднациональные органы, и вся последующая деятельность ООН, включая конференции сторон по вопросам изменения климата (СОР, Conference of the Parties) показывает, как это происходит. Очередная СОР29 открылась 11 ноября 2024 года в Баку.

Выбор теории AGW был принципиально важен с экономической точки зрения: из теории глобального похолодания следовала необходимость наращивания добычи полезных ископаемых, а из теории AGW, наоборот, – необходимость сокращения. Прежде всего, это относится к ископаемому углеродному топливу. С одной стороны, оно является основой современной цивилизации, причем в большей степени, чем ядерное топливо или сила падающей воды, используемая в ГЭС. С другой стороны, колоссальное количество токсичных продуктов сгорания снижает уровень жизни и нарушает естественный состав атмосферы в глобальном масштабе.

Наука о климате стала свободной

После того как большинство стран заявило о своей приверженности теории AGW, любая научная информация, которая ей противоречит, стала обсуждаться гораздо реже. В социальных сетях начали отказывать в публикациях, которые выражали альтернативные точки зрения. Некоторые ученые, сомневающиеся в этой теории, подвергались критике.

Интересно отметить, что после принятия решений на государственном уровне климатическая наука оказалась менее подвержена политическому давлению, поскольку новые исследования не могут повлиять на ранее принятые законодательные меры. Правительства требуют от предприятий все большей декарбонизации (то есть сокращения выбросов CO2 в комплексе с другими экологическими преобразованиями), и этот процесс теперь относится уже не к науке, а к практике экономической деятельности бизнеса.

2024 год признан самым теплым в истории человечества, и совершенно ясно, что нагревание биосферы Земли продолжается. Впрочем, некоторые прогнозные сценарии, связанные с теорией AGW, оказались чрезмерно драматичными. Например, в 1989 году высокопоставленный представитель ООН по вопросам охраны окружающей среды высказал предположение, что ряд островных государств может исчезнуть под водой вследствие подъема уровня мирового океана, если к 2000 году не произойдет значительных изменений в тенденции глобального потепления. Он также утверждал, что Великобритания рискует стать архипелагом.

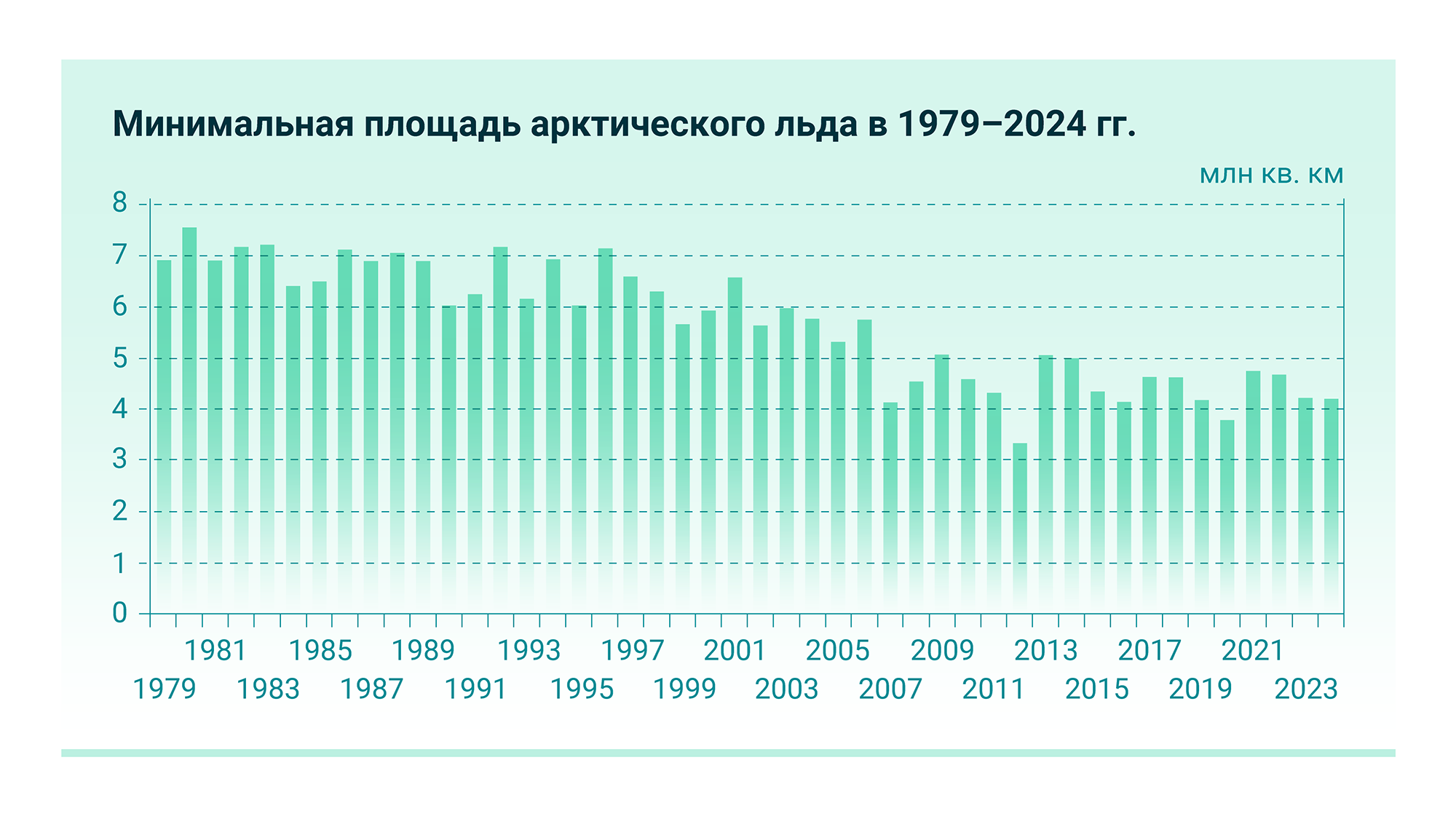

Бывший кандидат в президенты США Альберт Гор 14 декабря 2008 года предсказывал, что Северная полярная ледяная шапка будет полностью свободна ото льда через пять лет. Она действительно сокращалась до 2007–2012 годов, но потом сокращаться перестала.

Исследование глубинных кернов льда Антарктиды, проведенное на станции «Восток», предоставило важные данные, которые вызвали дискуссии вокруг теории AGW. Ученые обнаружили, что изменения концентрации углекислого газа следуют за изменениями температуры поверхности планеты с отставанием от 800 до 14000 лет. Этому можно верить, потому что в мировом океане растворено в 50 раз больше углекислого газа, чем его содержится в атмосфере. Океан нагревается – и из него выделяется больше СО2, океан охлаждается – и тогда часть СО2 снова растворяется в воде.

Среди прогнозов о приближающем похолодании можно отметить заявление Андрея Федотова, директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Он считает, что похолодание климата неминуемо и мы его почувствуем в 2030–2035 годах. Впрочем, даже если этот прогноз сбудется (что маловероятно), правительства развитых стран наверняка продолжат политику ограничений на выбросы токсичных промышленных газов – как по экономическим, так и по экологическим соображениям.

Заключение

Действительно, существуют природные факторы, влияющие на климат. Однако среди ученых и политиков сложился консенсус о том, что в последние 100 лет антропогенные факторы стали преобладающими. Основное отличие нынешнего периода от предыдущих геологических эпох состоит в скорости изменений климата.

Согласно археологическим данным, один из самых больших всплесков средней температуры поверхности Земли — с 20 до 35 градусов Цельсия — занял около 8 миллионов лет. Это примерно 1 градус за каждые 530 тысяч лет. Сравните это с увеличением температуры на 1,1 градуса с 1880 по 2022 год, или на тот же 1 градус за 128 лет – это более чем 4000-кратное увеличение скорости. Более того, основная часть этого роста температуры произошла после 1975 года. Поэтому самое тревожное заключается в том, что климат меняется намного быстрее, чем когда-либо прежде, и скорость изменений продолжает увеличиваться.

Комментарии (0)